少子高齢化の進展により、我が国では、多くの産業分野において担い手確保が困難となるなか、外国人労働者数は、2024年10月現在、対前年比12.4%増で230万人を突破し過去最多を更新しました。

現在、多くの企業が外国人雇用を進めており、高知県内でも1,216事業所(2024年10月現在)が外国人を雇用しています。

このような状況下、「そろそろ外国人雇用について検討を始めよう。」とお考えの事業主・企業の皆さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、外国人雇用のスキームは、労働者の在留資格ごとに出入国管理及び難民認定法(以下、「出入国管理法」という。)に規定され、大変複雑なものとなっており、「何から手を付けてようのか分からない。」といったお声もよく伺います。

ここでは、これから外国人雇用に取り組む事業主・企業に、まず検討対象としていただきたい4つの在留資格に関する外国人受入れ方法の枠組みを紹介します。

外国人雇用を検討すべき4つの在留資格

4つの在留資格の概要

就労するためのビザ(在留資格)には、以下のものが法律により規定されており、外国人が日本で就労する場合、「出入国管理及び難民認定法」に定められた在留資格に合致する職種・業務に就労する必要があります。

多くの就労ビザがあり、外国人を受け入れる企業としては、募集する職種と業務がこれらの在留資格に合致するかどうか確認したうえで、在留資格ごとに要求される資格要件や経歴を満たす外国人労働者を採用することとなります。

例えば、副社長、部長、支店長といった経営層について外国人を雇用等する場合には、当該外国人が⑧経営・管理ビザを取得することで就労が可能となりますが、これから外国人の受入れを進めていこうという企業においては、以下の4つの在留資格での雇用が検討の主軸になろうかと思います。

【企業が外国人を雇う場合の主な4つの在留資格とその内容】

| 技能実習 | 特定技能 | 技術・人文知識 ・国際関係 | 身分・地位に基づく 在留資格 | |

|---|---|---|---|---|

| 対象 | 18歳以上 | 【1号】 技能試験及び日本語 試験合格者、又は 技能実習2号修了者 【2号】 熟練した技能を 有する者 | 外国の大学以上若し くは日本の専門学校 以上、又は当該実務 経験※1を有する者 | 永住者、定住者、 日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等 |

| 雇用期間 | 1号イ・ロ:1年 2号イ・ロ:2年 3号イ・ロ:2年 | 1号:5年 2号:上限なし | 上限なし (更新制) | 上限なし |

| 就労可能な 産業分野 | 農業、漁業、 建設業、食品製造、 機会・金属、その他※2 | 介護、建設、工業製 品製造業、農業、漁 業、外食業、宿泊、 林業、木材産業、ビ ルクリーニング、造 船・舶用工業、自動 車整備、航空、自動 車運送業、鉄道、飲 食料品製造業 | 学校又は職務経験と 就労する仕事が合 致・関連する必要 がある | 制限なし |

| 具体例 | 畜産、まき網漁業、 総菜加工、溶接など | 接客、調理、タクシー 運転手、バス運転手 など | 機械工学等の技術 者、通訳、デザイナ ー、私企業の語学教 師、マーケティング など | 多種多様 |

| 自動車運転免許 の取得 | 可 | 1号:可 2号:可 | 可 | 可 |

| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可 2号:可 | 可 | 永住者:可 定住者:可 |

| 日本国内での転職 | 不可 | 可 | 可 | 可 |

※1 技術・人文知識分野は実務経験10年以上、国際業務は実務経験3年以上が必要。

※2 多くの産業分野で技能実習生の受入れが可能ですが、技能実習生ごとに定めた技能実習計画に基づき就労を実施することが必要です。また、2号・3号への移行が可能な移行対象職種が指定されています。移行対象職種自体も相当広範に及びますが、詳しくは、こちらでご確認ください。>移行対象職種情報(外国人技能実習機構HP)

どの在留資格での受入れを目指すべきか

4つの在留資格の概要については、上記の表でご紹介しましたが、現実にどの在留資格の外国人材の受入れを検討すべきかという点について、企業の経営者様・採用担当者様としては、「受入れのための準備手続や費用、期間、応募者獲得の見込みなどを勘案したい。」と考えられるのが当然だと思います。

しかし、こと外国人材の受入れについては、永住者の方などは別として、在留資格ごとに産業分野のみでなく職種(作業)までも細かく規定されており、例えば、単純作業に技術・人文知識・国際関係ビザの外国人を就労させることはできません。

よって、自社がどのような部門のどのような職種で外国人材を受け入れるかを決定したうえ、該当の就労ビザ(在留資格)に合致する採用活動を行う必要があります。

農業分野の場合、以下の例のようになります。

【農業の場合】

| 採用職種 | 該当する在留資格 |

|---|---|

| 栽培・出荷の作業 | 技能実習 |

| 栽培・出荷の管理業務 | 特定技能、技術・人文知識・国際関係 |

現場作業の外国人労働者を受け入れたい場合は、「技能実習生」制度を利用し、管理的業務に受け入れたい場合は「特定技能」・「技術・人文知識・国際関係」ビザに合致する外国人を採用する。また、どちらも検討対象とする場合は、それぞれの採用コストを比較し決定するということになるでしょう。

募集しようとする職種が一定程度高度な専門知識を要する場合や、日本文化への深い理解を要する場合などは、技術・人文知識・国際関係、永住者等を対象とする採用活動を行う必要がありますし、一定の技能水準が必要な場合は特定技能を加えて検討することができます。

それでは、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際関係について、それぞれ内容を見ていきましょう。

技能実習生の受入れ

技能実習制度とは、経済発展のための産業振興の担い手の育成を目指す開発途上国のニーズに応えるため、一定期間日本の企業が当該地域の人材を技能実習生として受け入れ、当該企業の技術や技能などを技能実習生に習得させることによって、帰国した技能実習生を通じて技能等の開発途上国への移転を実現する民間ベースの国際協力の仕組みをいいます。

あくまで日本の労働力不足を補うための制度ではないことから、技能実習生は1号で1年間、2号で2年間、3号で2年間の合計5年の実習を終えると母国に帰国することが予定されていますが、日本に来て実習を積む間に日本に住み続けたいと思うようになる実習生がいることも事実です。また、制度上も、技能実習2号を修了した者には特定技能1号ビザの取得が認められており、さらに職業経験を積むことによって、在留期間に上限のない特定技能2号ビザや技術・人文知識・国際関係ビザに移行することも可能となっています。

これから外国人雇用に取り組む企業にあっては、一定程度の国際貢献を果たしつつ、迎え入れた外国人のうち自社に定着してくれる方については、在留資格の移行により継続的な就労の可能性のある技能実習生の受入れを検討されてはいかがでしょうか。

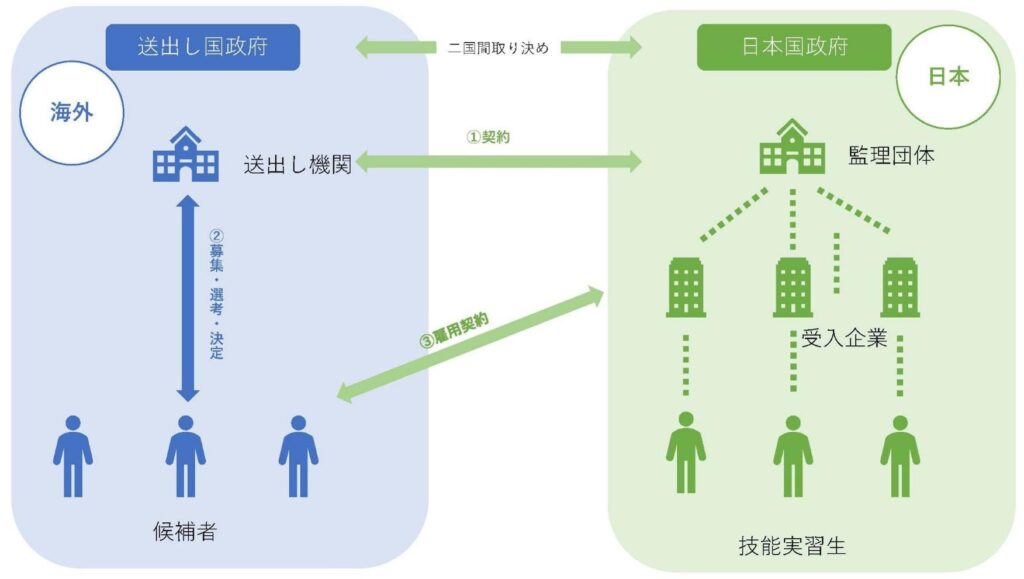

技能実習生受入れの2つの方式

技能実習生の受入れの方式については、団体監理型と企業単独型の2つの方式があります。

①団体監理型

事業協同組合などの非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習を実施する方式です。

②企業単独型

企業が海外の現地法人や取引先の社員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

団体監理型での受入れ

【監理団体への加入】

これから外国人雇用に取り組む企業にあっては、既に海外支社があってそこの社員を受け入れるという類型である「企業単独型」を選択することは多くないでしょうから、ここでは団体監理型での技能実習生の受入れの概要をご紹介します。

まず、団体監理型において技能実習生の受入希望をする企業が最初に問合せをすることとなる「監理団体」とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条に規定される主務官庁の許可を得た非営利法人をいい、技能実習生の募集や受入れに関する外国の送出し機関とのやりとり、受入企業への指導や監査を実施する役割を担います。

管理団体は、2025年9月3日現在全国に、3,756(技能実習1号・2号・3号に対応する一般監理団体2173、技能実習1号・2号のみに対応する特定監理団体1,583)存在し、その多くは、商工会・業界団体などの公益法人、中小企業が共同で設立した協同組合、農協や漁協などの協同組織、社会福祉法人などです。→外国人技能実習機構HP(監理団体の検索)

技能実習生の受入れを希望する企業は、該当する産業分野のこれら監理団体に加入し、技能実習生の受入れに向けて、監理団体と連携することとなります。

【技能実習計画の認定申請】

技能実習計画とは、技能実習生一人一人に関して受入企業が作成する必要がある実習の計画をいいます。監理団体の指導に基づいて作成し、外国人技能実習機構に対して認定申請が必要です。なお、第1号(1年目)、第2号(2~3年目)、第3号(4~5年目)のそれぞれの区分に応じた認定が必要であり、技能実習生の受入れ後も対応が必要となることにも留意が必要です。

この技能実習計画認定については、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請の添付書類ともされているため、技能実習生の募集にあたって半年ほど前から準備しておく必要があります。

【技能実習生受入れの流れ】

技能実習計画を作成して以降、技能実習生の受入れに関する大まかな流れは以下のようになりますが、受入企業としては、技能実習生の生活する宿舎の準備、入国後に技能実習生に受講させることが義務付けられている日本文化等についての約1か月の講習(厳密には、企業での年間就労時間の1/12)についても留意が必要です。

技能実習計画認定申請(日本)→採用募集(海外)→面接(オンライン等)→採用決定→雇用契約締結(外国人と受入企業)→在留資格認定証明書交付申請(日本)→査証申請(現地在外公館)→技能実習生入国→1か月間の講習→実習開始

技能実習生の受入れ費用

外国人雇用を検討されている企業においては、技能実習生を受け入れるために必要な費用がどの程度かかるのかが気になるところかと思います。

どの産業分野でどの国から受け入れるか、また、ケースごとに受入企業が負担する費用には多寡がありますが、ここではその目安をお示ししておきます。

まず、費用の支払先となる送出し機関と監理団体の業務をみておきましょう。

| 送出し機関 | 監理団体 | |

| 主な業務 | 日本語教育等の実施 技能実習生の募集・選考 渡航手続きの支援 | 受入企業の団体加入手続き 実習計画の作成・管理 企業と実習生のトラブル対応 技能実習生への定期的な訪問・指導 |

時系列ごとに主な費用をご紹介しますので、以上を踏まえご覧ください。

監理団体への加入

1~10万円

送出し機関への手数料

30~50万円

渡航費用

5~15万円

実習生本人が負担すべき費用ですが、受入企業側が負担する場合も。

監理団体への管理費

月額:3~5万円

実習開始後の訪問・指導などの費用。

※上記の費用のほか、技能実習計画書の作成やビザ申請手続きを外注する場合にはそれぞれに費用が発生します。

特定技能ビザでの外国人雇用

特定技能ビザとは

在留資格の「特定技能」とは、深刻化する人手不足に対応するため、生産性の向上や国内での人材確保を図ってもなお人手不足を解消することが困難な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人労働者を受け入れるために認められる在留資格をいいます。

特定技能には、相当程度の知識又は経験が必要とされる特定技能1号と、熟練した技能が必要とされる特定技能2号があります。

なお、特定技能の認められる産業分野としては、以下の16分野が規定されています。

特定技能が認められる産業分野(16分野)

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

※介護、自動車運送業、鉄道、林業木材産業では特定技能2号での受入れ不可。

特定技能ビザでの採用対象者

企業の採用活動における特定技能ビザ対象者については、特定技能2号については1号からの移行者ということを念頭に、特定技能1号に該当する外国人の採用を検討するとすることが通例でしょう。

この特定技能1号については、日本語と技能に関する試験を通過する可能性のある留学生や海外在住者、又は、技能実習2号を修了した外国人が採用対象者となりますが、海外に在住し日本語と技能に関する試験を通過できるこれから外国人を獲得するとした場合、相当の費用を人材紹介会社などに支払う必要が出てきます。

企業の状況にもよりますが、これから外国人雇用に取り組む企業にとっては、留学生に対する採用活動を行うか、技能実習生の受入れに取り組むかも含めて検討する必要があるでしょう。なお、留学生を対象とする採用活動については、下記の「技術・人文知識・国際関係ビザでの外国人雇用」の>外国人留学生を対象とした採用で解説していますので、そちらをご覧ください。

特定技能での採用費用

特定技能での外国人雇用をすすめる場合、大半が人材紹介会社を利用しているのが現状です。費用としては、人材紹介会社に30~60万円、現地の送出し機関に給与額の1か月分程度の費用が必要となります。

技術・人文知識・国際関係ビザでの外国人雇用

企業が、一定の高度な知識を必要とする職種で外国人を雇用する場合、技術・人文知識・国際関係ビザの要件に該当する外国人を採用対象とすることが選択肢として挙げられます。

技術・人文知識・国際関係ビザの大きな要件として、①基本的に、海外現地の大学や日本の大学・専門学校等を卒業していること、②大学等での専攻と就労する職務内容に関連性が認められなくなることが必要ですが、企業が採用活動を行うにあたっては、海外現地で大学卒業者を募集するという方法もありますが、日本への外国人留学生を対象に募集活動を実施することがスタンダートといえるでしょう。

外国人留学生を対象とした採用

(独)日本学生支援機構によると2023年度に日本の大学を卒業した外国人留学生(国内進学を除く)43,968人のうち、22,688人(51.6%)が国内企業等に就職しており、多くの外国人留学生が、就職先として日本企業を選択しています。

なお、少し古いですが、2015年の経済産業省委託事業での外国人留学生を対象としたアンケートでは、「外国人留学生向けの求人が少ない。」といった声もあることから、日本式の就職活動に不慣れな外国人留学生に対する個別のアプローチなども有効な募集活動となり得るでしょう。

また、日本の大学に通っていたといえども、留学生の日本語のレベルに応じた入社後のケアや母国と日本の生活様式の違いや信教への配慮などが必要なことには留意が必要です。

なお、在留ビザについては、「留学」から「技術・人文知識・国際関係」への変更が必要ですが、変更申請には雇用契約書を添付する必要があることから、ビザ変更審査期間(2025年6月の平均審査期間48.3日)を見込んで、就労開始から逆算した採用スケジュールが必要です。

【留学生採用スケジュール例】

募集~面接・選考(6~9月)

募集を開始するまでに、就業規則の見直し、採用職種と在留資格の適合性、外国人留学生を採用することの既存の従業員への周知、採用後のキャリア形成方法の検討などを済ませておきましょう。

内定(10月)

雇用契約締結(11月)

留学から技術・人文知識・国際関係へのビザ変更申請(12月)

申請から許可までの審査期間については、3か月は見込んでおくこと。2025年6月の平均審査処理期間は48.3日。>出入国在留管理庁HP(令和7年6月分在留審査処理期間(日数))

技術・人文知識・国際関係ビザへの変更許可(3月)

就労開始(4月)

定住外国人を対象とした採用活動

永住者や定住者といったすでに日本で暮らしている外国人を採用活動の対象とする場合、特に外国人コミュニティに人脈があるといった企業でない限り、採用募集の方法としては日本人雇用の場合と大きく違った手法をとることは困難です。

ただし、社内表示の多言語化や宗教や風習への配慮など、外国籍の方にとって就労しやすい職場環境を整えることによって、選んでもらいやすいといった観点からの取組みは、他の就労ビザ資格での外国人募集や外国人労働者の定着、ひいては日本人労働者の定着にもつながるものですので、積極的に取り組むことをお勧めします。

文化の違いや日本語レベルへの配慮など、就労環境の整備に取り組み、外国籍の方も働きやすい職場であることをアピールし、募集活動を行いましょう。

まとめ

以上、これから外国人雇用を検討する企業・事業主が選択すべきスキームとしての技能実習生受入れ、特定技能ビザ、技術・人文知識・国際関係ビザ、永住・定住外国人の概要について解説を行いましたが、企業の選択肢の一つともなる技能実習生から特定技能又は技術・人文知識・国際関係といった移行などにおいても、産業区分や業務内容など細かな出入国管理法の規定を読み解く必要があります。

高知VISAサポートセンターでは、専門の行政書士がこれから外国人雇用に取り組む企業をサポートする>「外国人雇用スタートアップ・サポート」をご用意し、更なる成長を目指す皆さまに伴走いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

\

他にご不明な点がありましたら、

どうぞお気軽に

お問い合わせください!

/

.png)

この記事の執筆者

高知VISAサポートセンター所長

森本 拓也

TAKUYA MORIMOTO

行政書士ライフパートナーズ法務事務所

代表行政書士、宅地建物取引士

私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。

当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

- 主な担当業務

外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile

1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業

1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学

イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。

入管申請取次行政書士(行ー192025200024)

宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号